「主にゆだねる」 創世記15章1-6節

津村春英 牧師

毎日伝えられるウクライナの惨状に心を痛めています。一日も早く平和が訪れるように、そして荒廃した国土が再建できるように祈らねばなりません。

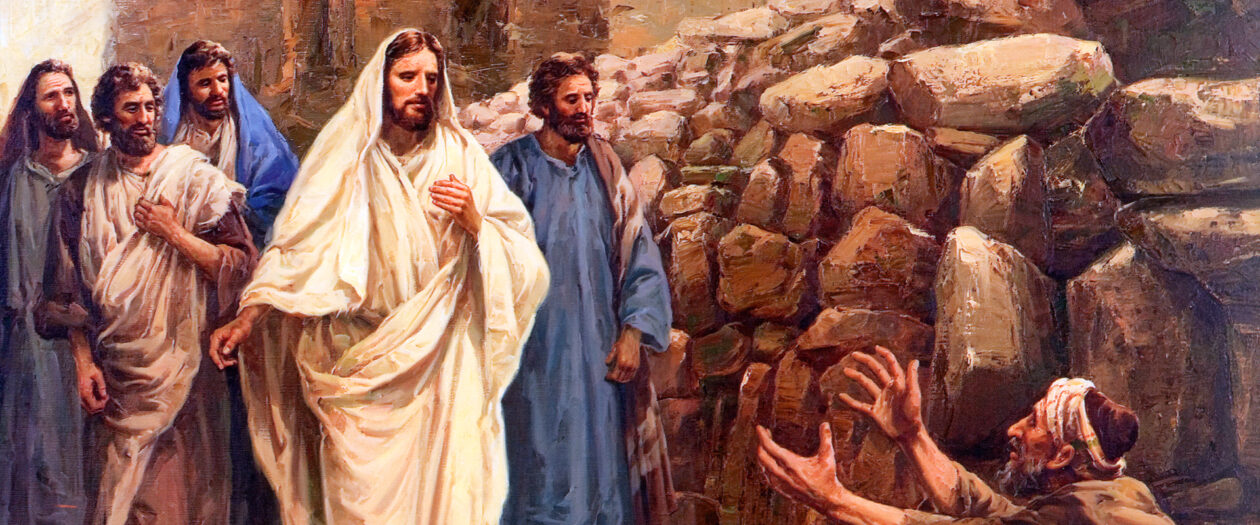

旧約聖書のアブラハム(アブラム)は波乱万丈の人生を送りました。不可解な事柄も経験しました。本日の聖書の箇所では、「アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。」(15:6)がキーワードです。下線部のヘブライ語原文を英語に訳せば、believed in the Lord となります。つまり、前置詞inに相当するヘブライ語「べー」が「主」に接頭されていて、「主を深く信じた」という意味合いになります。「あなたの子孫は数えきれない空の星のようになる」との神からの約束を信じたのです。アブラハムは、最初、妻が差し出した僕女ハガルによって男児イシュマエルもうけますが、離れなければならなくなります。その後、やっと妻サラとの間に男児イサクが与えられますが、その息子を献げるよう神に命じられ、その子に向かって刀を下ろす寸前に救われます。森有正は、「いかに失敗を重ねても、アブラハムには神に対する本当の信仰というものが根底においてあったからです。」と評しています(『光と闇』p.33)。アブラハムは、主にすべてをゆだねることができるほどに主を信じていたのです。私たちもそういう信仰をもちたいものです。