「思い直される神」 ヨナ書3章1-10節

津村春英 牧師

2022冬季オリンピックが北京で開催中ですが、選手のスーツ規定違反問題、ドーピング問題、採点内容など、「ジャッジの妥当性」が問われています。

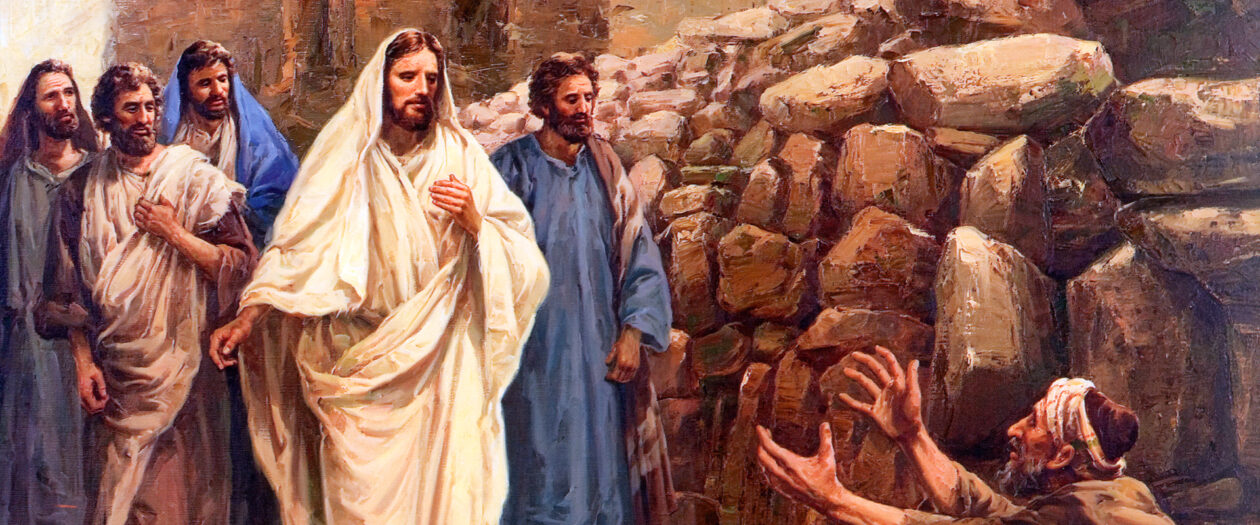

旧約聖書に出てくる預言者ヨナは、悪のはびこる大国アッシリアの首都ニネベに行って、神様の審判を宣告するよう命じられますが、それに逆らって逃亡します。しかし、結局、ニネベに向かうことになり、その命令を実行しました。ところが以外にも、ニネベの人々は、王さえも、すぐさま悔い改めに至ったのです。これをご覧になられた神様は思い直され、災いをくだすのをおやめになりました。

この「ジャッジ」に不満のヨナは主に訴えました。「ああ、主よ、わたしがまだ国にいましたとき、言ったとおりではありませんか。だから、わたしは先にタルシシュに向かって逃げたのです。わたしには、こうなることが分かっていました。あなたは、恵みと憐れみの神であり、忍耐深く、慈しみに富み、災いをくだそうとしても思い直される方です。」(4:2)と。救いが異邦人に及ぶことを承服できない偏狭な選民意識が本当の理由だと考えられますが、私たちは、どうせ御心がなるという、あきらめや投げやりの思いではなく、必ず最善の御心がなるという積極的信仰をもって進みたいものです。