「見捨てられることはない」 ルカ福音書15章1-7節

津村春英 牧師

今日は沖縄の本土復帰50年の日です。焦土と化した地獄絵のような沖縄戦で、ある人々は、「見捨てられた」と思ったそうです…。

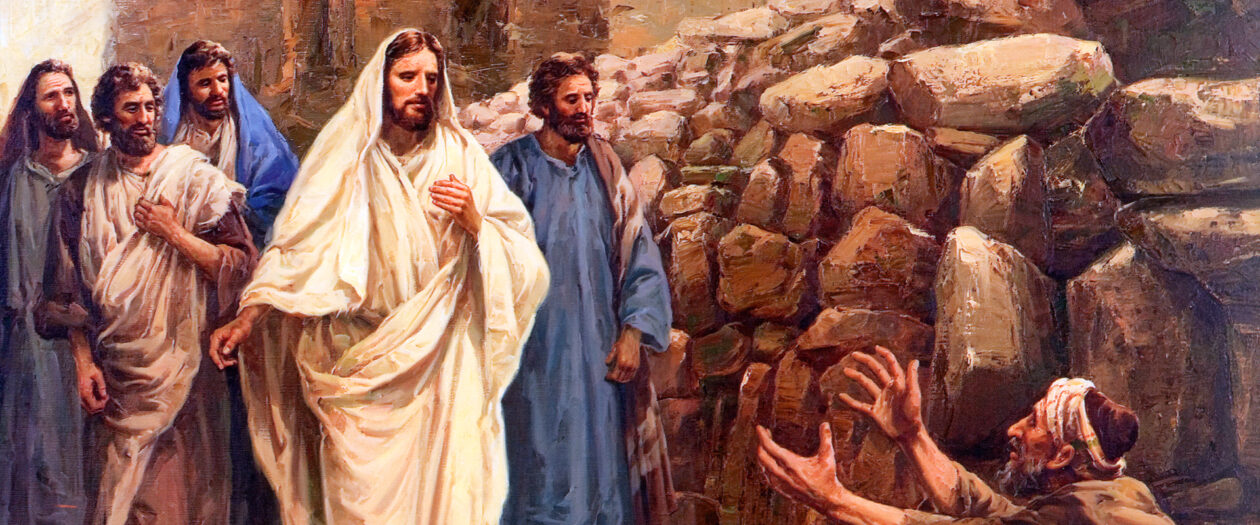

ルカ福音書15章には、99匹の羊と見失った1匹の羊のたとえ話があります。前者は主イエスの時代のファリサイ派の人々や律法学者たちを指し、後者は徴税人や罪人と呼ばれる人々を指しています。当時の罪人とは罪を犯した人々だけでなく、娼婦たちや落ちぶれた人々(cf.放蕩息子)も含んでいたと考えられ、徴税人は、ローマ帝国のために同胞から税金を徴収した人々で罪人と同等でした。しかし、主は、この罪人、見失った1匹の羊を、見つけ出すまで探して歩くというのです。それは、まるで迷子になったわが子を必死で探す親のようです。見失った羊の発見は、罪人が悔い改めることを意味します。徴税人と罪人は、ファリサイ派や律法学者から軽蔑され見放されますが、主からは決して見捨てられることはないというたとえです。

9歳の時、赤痢の後遺症で目と耳以外の機能が奪われ、ほとんど一生、6畳一間で生活された水野源三さんも、主に見出され、悔い改めて主を信じ、「神さまの大きな御手の中で 私は私らしく生きる」と歌っています。見捨てられていない、神さまから愛されていると証言しているのです。