『私を愛しているなら従いなさい』 ヨハネの福音書21章15-19節

牧師 津村春英

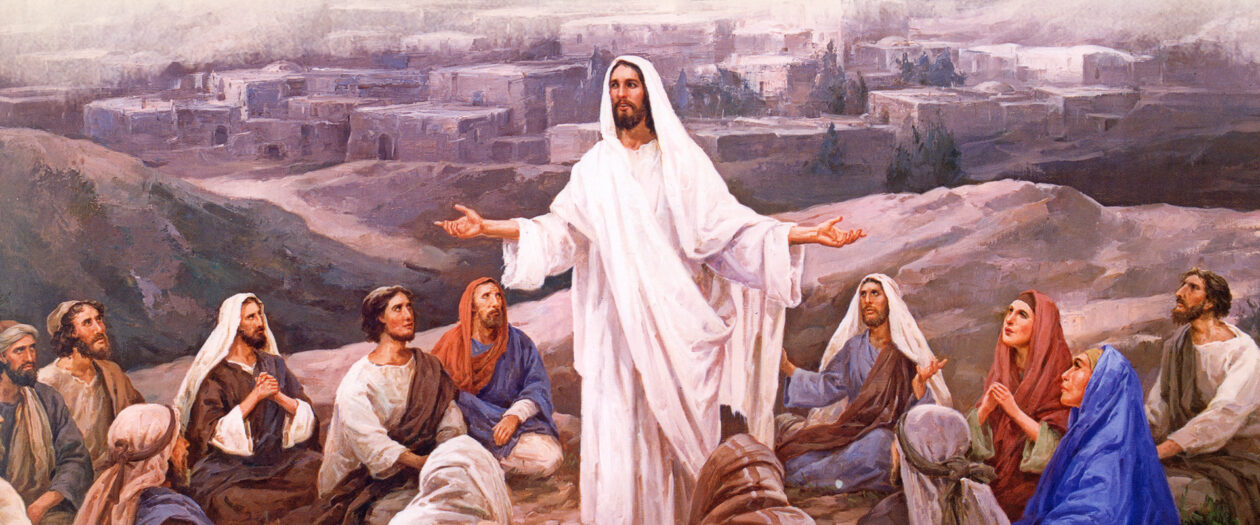

「鬼滅の刃」という漫画とアニメが今、注目を集めています。2歳のわたしの孫でも知っているほどです。主人公の強さと優しさが読者に感動を与えると言われます。今朝の聖書は、主イエスの、弟子に対する優しさが描かれている箇所です。

イエスが、「ヨハネの子シモン、わたしを愛しているか」と言われたのに対し、ペトロが、「はい、主よ、わたしがあなたを愛していることは、あなたがご存じです」と答えました。この同じやり取りが3度続きます(13:38の3度主を否むに対応?)。このペトロの「愛する」のギリシア語は3度ともフィレオ―で友を愛する意味ですが、イエスのはじめの2度の「愛する」はアガパオーで自己犠牲の愛を意味していました。3度目はペトロに合わせてフィレオ―が使われています。当時の会話はアラム語でなされたと考えられ一語と思われますが、ヨハネ福音書はこのようにギリシア語の2種類の単語で表しています。一般にアガパオーもフィレオ―も相互互換的に用いられますが、ここで区別している以上、その意味をくみ取るべきです。最後にイエスは、「わたしに従いなさい」と言われました。イエスはアガペー(アガパオーの名詞形)の道を歩まれました。わたしたちはどれほど主を愛しているでしょうか。