「神はわたしたちの避けどころ」詩編46篇1-12節

津村 春英

人生は見方によれば苦難の連続です。私たちには「避けどころ」が必要です。「神はわたしたちの避けどころ、わたしたちの砦。苦難のとき、必ずそこにいまして助けてくださる。」(2)とあります。「避けどころ」とは、旧約聖書の用法では実際には豪雨や洪水からの避けどころです(ヨブ24:8; イザヤ4:6; 25:4; 28:15など)。「砦」は「力」とも訳されます。強固な石垣で囲まれた砦は力の象徴です。「必ずそこにいまして助けてくださる」は意訳で、直訳は「大いに見出される助け」です。この詩の背景には、南ユダ王国が北のアッシリアからの攻撃を受け、城壁の町が次から次と陥落し、ついにエルサレムまで迫っていた状況が考えられます。エジプトに助けを求めようという民の思い(イザヤ30:2; 31:1)に対し、預言者イザヤは、主なる神に助けを求めよと勧めました。

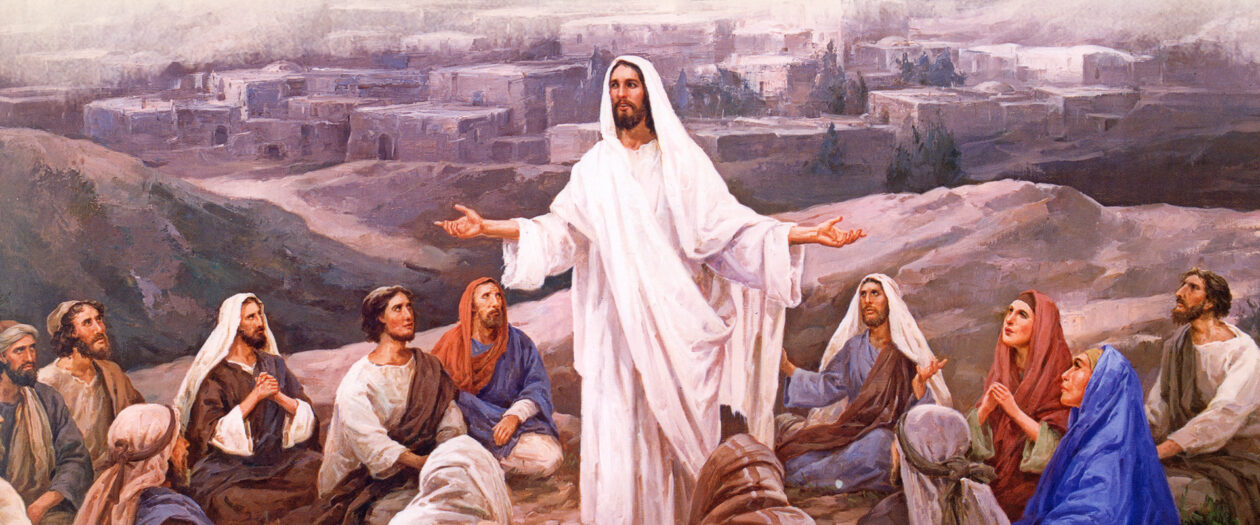

今日の箇所には「罪」という言葉こそ出てきませんが、そんなに素晴らしい神がおられるのに、エジプトに助けを求めることが、神の選民と言われた古代イスラエルには神への裏切りであり、罪でした。では、私たちにとってエジプトとは、その戦車とは、騎兵とは何でしょうか…。苦難のとき、私たちも真の避けどころであり、力である神に向かわねばなりません。罪を贖ってくださった主イエス・キリストが導いてくださいます(ヨハネ14:6)。