「豊かになるために」 コリント信徒への手紙二8章1-9節

牧師 津村春英

野球で外国人選手が天を指さす行為は感謝の表現だと言われます。教会では礼拝で感謝の献金をします。教会員はそれ以外に月定献金をします。これは教会の働きを維持するためで、会員としての最小限の義務ですが、主の恵みに感謝して献げるものであって、決して月謝や会費ではありません。

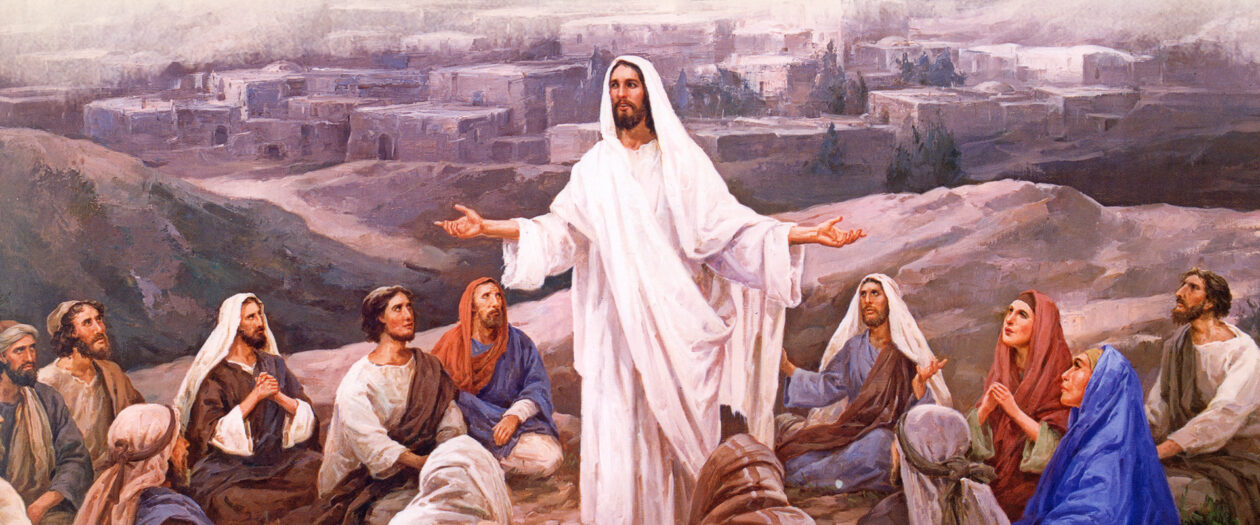

パウロの宣教活動によって生まれた教会は、パウロの勧めにより母なるエルサレム教会を支える献金をしたようです(ローマ15:25、コリント一16:1等参照)。コリント後書に出ているギリシア語で、感謝する・エウカリステオー(1:11)、感謝・エウカリスティア(4:15; 9:11, 12)という単語は、文字通り、恵み・カリスに関係しています。また、カリスだけで「感謝」と訳している箇所(2:14; 8:16; 9:15)もあります。つまり、恵みと感謝は表裏一体です。エルサレム教会への献金の根拠を、「あなたがたは、わたしたちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は豊かであったのに、あなたがたのために貧しくなられた。それは、主の貧しさによって、あなたがたが豊かになるためだったのです。」(8:9)と書いていますが、神であるお方が人となり、十字架におかかりになったこと、それが主の貧しさであり、それが主の恵みです。こうして私たちは救われ、豊かなものとされるのです。私たちは主の恵みにどれだけ感謝しているでしょうか。