「恵みの座に近づこう」 ヘブライ人への手紙4章14-16節

津村春英牧師

昨日3月11日(2011年)は東日本大震災の日で、明日3月13日(1945年)は大阪大空襲の日です。いつかどこかで必ず災害が起こり、ウクライナの惨状が物語るように戦争も絶えることがありません。これらの中で、親しい人との突然の死別もあります。この試練を乗り越えるすべはあるのでしょうか。

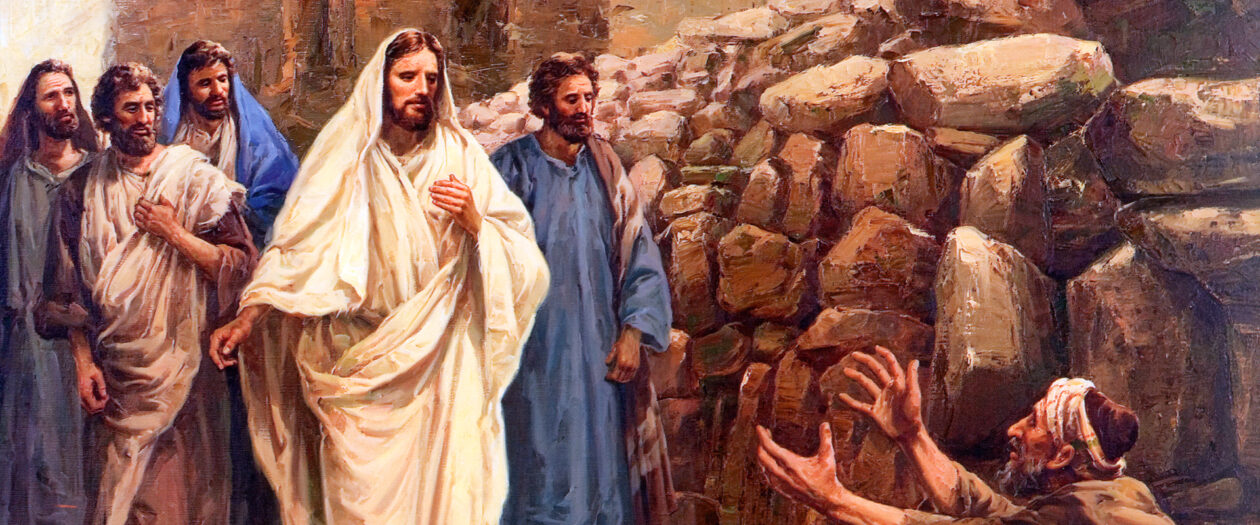

ヘブライ書の背景には厳しい苦難が想像されます。信仰者は試練の中にありましたが、「この大祭司は、わたしたちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において、わたしたちと同様に試練に遭われたのです。だから、憐れみを受け、恵みにあずかって、時宜にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。」(4:15, 16)と励まされています。へブライ書の語るこの「大祭司」とは、イエス・キリストであり、人として、試練に遭われた後、十字架の血をもって人々の罪の贖いをなされました。「恵みの座」とは、贖いがなされる場所(出エジプト25:22)であり、従来は、大祭司以外は近づくことができなかった(民数記18:7)のですが、大祭司イエスの贖いにより、すべての人がそこに近づくことが可能になったのです。その「恵みの座」には、憐れみがあり、時宜を得た助けの恵みがあるというのです。信仰をもって、大胆に近づこうではありませんか。