「御子の内にとどまる」 ヨハネの手紙一2章24~27節

津村春英牧師

最近、線状降水帯という言葉が盛んに使われるようになり、ゲリラ豪雨、川の氾濫、土砂災害など、各地で多くの災害が発生しています。地球温暖化が原因だとすると、これからもっとひどくなると予想されます。

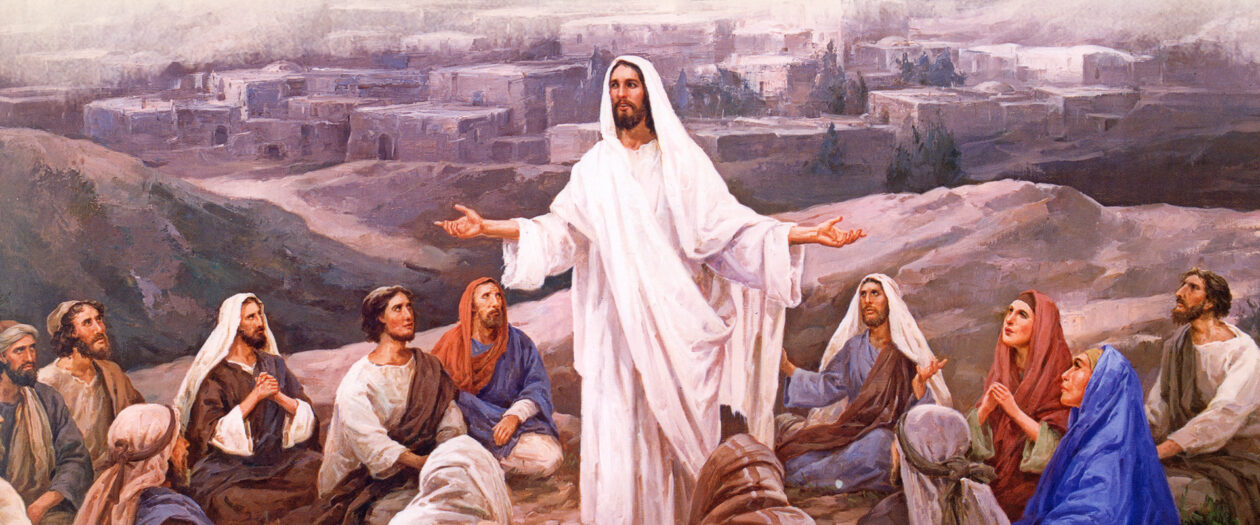

人生の試練という線状降水帯、そこには記録的短時間大雨が降ることもあります。その時、あなたは大丈夫ですか。聖書には、人生の天気図や天気予報が書かれているように読めます。人生の安全な場所はどこでしょうか。今日のみ言葉に、「だから、教えられたとおり、御子の内にとどまりなさい。」(27)とあります。このみことばの直接的な背景は、御子の受肉を否定する異端思想ですが、「とどまる」という原語は新約聖書中、ヨハネ文書に多く見られ、顕著なのはヨハネ福音書15章のブドウの木のたとえの枝が木につながる(とどまる)ことにより実を結ぶというイメージです。

今、私たちにおいて、目に見えるもの、耳に聞こえるもの、体に感じるものなどに惑わされてはいけません。病気や、老いていく自分に負けてはなりません。それは人生の線状降水帯であるかもしれません。そのような時にこそ、イエス・キリストを通して現わされた神の愛、その主イエス・キリストの恵みの内にとどまり、救いを得ましょう。