「聖霊によって新しく生まれる」 テトスへの手紙3章1-11節

津村春英牧師

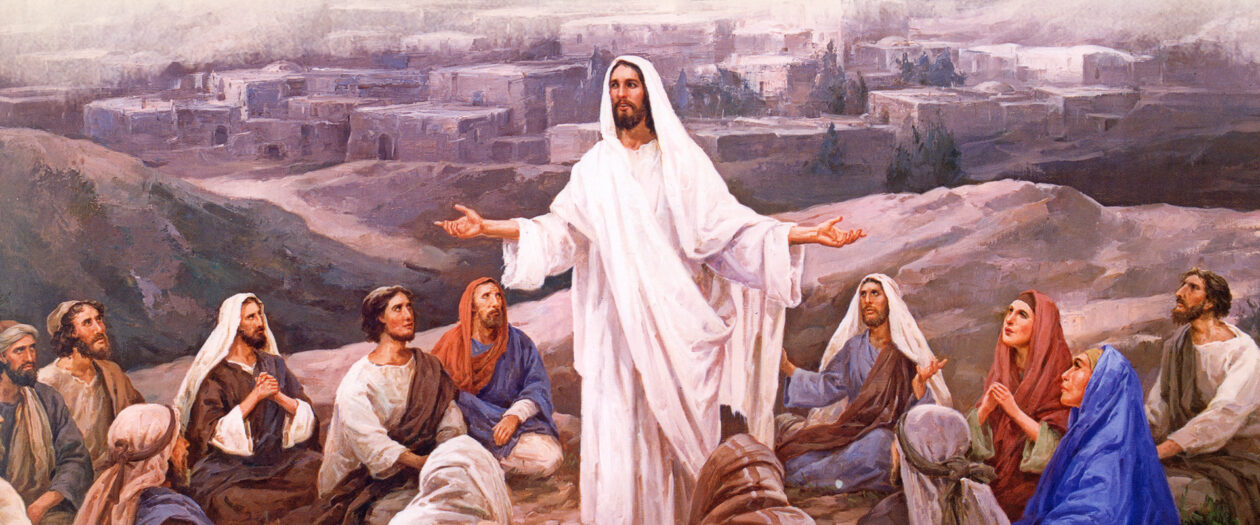

ユダヤ人の三大祭りの一つである「七週の祭り」(五旬祭、ペンテコステ:過越の祭りから50日目の意)に人々が集まってきたときに、主イエスが約束されたように、聖霊が弟子たちに降りました。聖霊に満たされた弟子たちは、イエス・キリストについて大胆に宣べ伝えました。キリスト教会の誕生です。

使徒パウロが、伝道旅行の同行者であるテトスに宛てた手紙には、「神は、私たちがなした義の行いによってではなく、ご自分の憐れみによって、私たちを救ってくださいました。この憐れみにより、私たちは再生の洗いを受け、聖霊により新たにされて救われたのです。」(聖書協会共同訳・テトス3:5)とあります。再生の洗いとは洗礼を意味し、洗礼を受けて聖霊を内にいただき、新しく生まれるのです。しかし、更新されていく必要があります。聖霊を受けてはいるものの、「神の聖霊を悲しませてはいけません。あなたがたは、聖霊により、贖いの日に対して保証されているのです。」(エフェソ4:30)とあるように、御国に入るための保証である聖霊に満たされていなければなりません。

人生の様々な苦難の中にあって、希望を持ち続けることができるのは、「聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです」(ローマ5:5)との言葉に励まされます。前に向かって進みましょう。