「聖なるものになる」 ペトロの手紙一1章13-16節

安 喆寓信徒伝道師

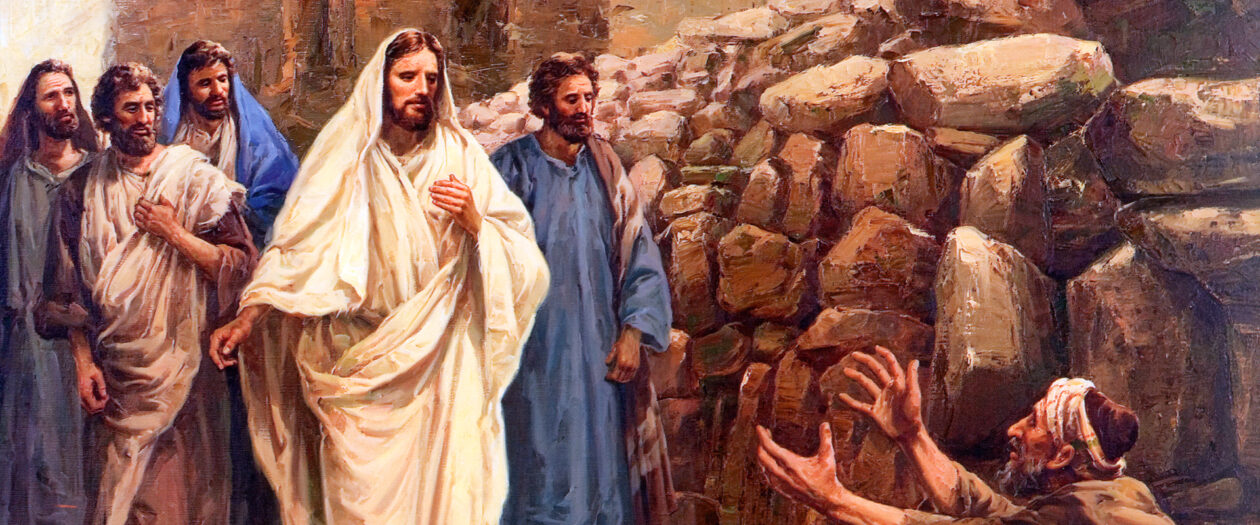

入学式や入社式に出席する人たちは、服装が乱れることなくきちんとした姿になるため心掛けます。その服装は今から自分が成すべきことに対する心の状態も現しています。心を引き締め、身を慎んでいるキリスト者の生活は、自らの理想を追求することではなく、イエス・キリストにおいてあらわされた神の深い恵みに応じて従い、福音としての神の言葉に規準を置くことです。世の中の欲望にさらわれ、そのまま欲望を達成するため、奔走する人とは違って、終わりの日を待ち望む者の特徴は、神様への従順であり、聖なる者となるための努力です。キリスト者は、神の豊かな憐みによって新しく生まれ変わり、聖霊のきよめにあずかって成長する者であります。

「あなたがたは聖なる者となれ。わたしは聖なる者だからである」(ペトロ一1:16)。聖なる者になるためには、まず神のものとして選ばれ、そして神に召されることが必要です。「神がわたしたちを招かれたのは、汚れた生き方ではなく、聖なる生活をさせるためです」(テサロニケ一4:7)。新たに生まれ変わった者は、生き生きとして希望をもっていろいろな試練に悩むことなく、信仰の実りとしての魂の救いを受けています。「主が望まれるのは主を畏れる人/主の慈しみを待ち望む人」(詩編147:11)。今年も残り一か月になりますが、気を緩めず信仰の歩みを進みましょう。