「私たちが生きるために」 ヨハネの手紙一4章7-12節

津村春英牧師

東京大学総長の入学式の言葉が印象的です。他者に対するより深い理解や配慮に基づく新たなリテラシーを育むことが求められると話されました。これはネット社会における愛の欠如に警鐘を鳴らしておられるのだと思います。

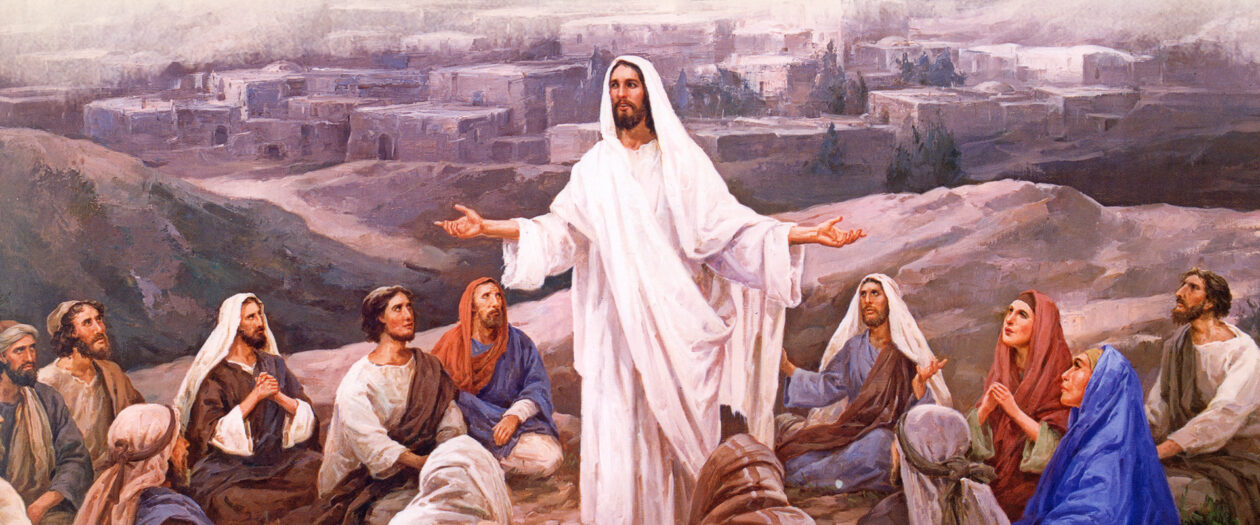

人は、命の息を吹き入れられて生きるようになったのですが(創2:7)、罪を犯し堕落してしまいました。しかし、「神は、独り子を世にお遣わしになりました。その方によって、わたしたちが生きるようになるためです。」(4:9)とあります。イエス・キリストの十字架の御受難を通して再生されるのです。そして、「愛する者たち、神がこのようにわたしたちを愛されたのですから、わたしたちも互いに愛し合うべきです。」(同11)と続きます。この手紙の共同体は危機的な状況にあり(2:19, 22参照)、お互いが愛し合って一つになる必要がありました。

加工しない自然石だけで積み上げられる野面積(のづらづみ)の石垣の石は、どれ一つとっても同じ石はありませんが、無駄な石など一つもなく、それぞれが役割を果たして、一つの見事な石垣が出来上がると言われます。いろいろな人が集まる教会も同じです。神の愛、イエス・キリストの愛によって生かされ、互いに愛し合う教会でありたいと思います。